一、成果简介及主要解决的教学问题

研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家发展、社会进步的重要基石。习近平总书记就研究生教育工作作出重要指示,强调各级党委和政府要高度重视研究生教育,推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,加快培养国家急需的高层次人才,为坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

学院始终牢牢把握立德树人根本任务,以思想政治教育为引领,以材料科学与工程安徽省II类高峰学科为支撑,主要针对我校针对材料科学与工程专业(以下简称为材料专业)硕士和博士研究生教育教学过程中存在的问题,围绕党建和思想政治引领、专业方向凝炼与优化、人才培养方案和模式改革、师资队伍建设、学科和科研平台支撑、人才培养质量保证等方面开展研究和实践,从总体上提高了材料专业研究生的教学水平和人才培养质量,并为培养更多更好的创新型高层次应用人才打下了坚实的基础。研究成果和实践成效显著,对兄弟院校材料科学与工程专业高层次人才培养和推动研究生教育教学改革起到借鉴作用。

1.发挥了党建和思想政治引领作用。突出政治功能,形成了以“顶层设计、系统规划”为统领、“传承红色基因、塑造长征品牌”为目标的党建思路。筑牢学生爱国报国的信念和决心,增强学生的使命感、责任感和担当意识,培养具有家国情怀的工程科技人才。

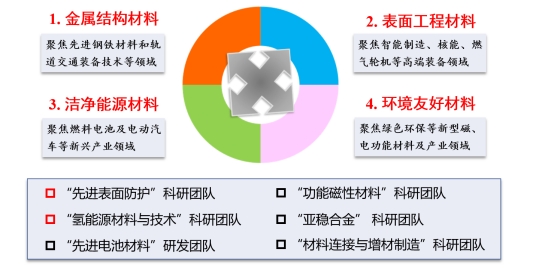

2.凝练与优化了学科专业方向。瞄准长三角地区传统基础材料产业转型升级和新材料产业发展规划,面向冶金、能源、汽车、航空和电子领域,凝练出了金属结构材料、表面工程材料、洁净能源材料、环境友好材料四大专业方向。结合学校和学科特色,形成了新的研究生培养方案和模式。

3.提高了研究生导师队伍水平。加强宣传拓宽渠道,突出特色创新机制,外引内培留住人才,新增自主培养国家级人才1人,省级人才30余人次。积极开展科学道德和学术规范教育,强化导师培训和责任制,全面提高研究生导师育人能力。

4.发挥了学科和科研平台支撑功能。材料科学与工程获安徽省II类高峰学科建设。建有“特殊服役环境的智能装备制造”国家级国际合作基地、“先进金属材料绿色制备与表面技术”教育部重点实验室、“ISO/TC107物理气相沉积涂层”国际标准分委会、氢电高效转化与固态存储安徽省重点实验室等高层次育人平台。

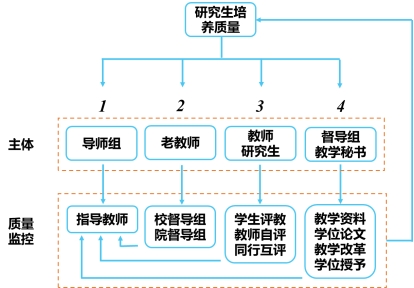

5.创新了人才培养机制和质量保证。形成“1-2-3-4”模式强化质量监控和学位管理体系,保证人才培养质量。研究生在论文发表、竞赛获奖和乡村振兴等社会服务中均名列学校前茅,获中国冶金教育学会优秀研究生论文12篇。

二、成果解决教学问题的方法

1.强化思政引领,坚持立德树人。围绕“立德树人”根本任务,坚持全员、全程、全方位的“三全育人”教育理念,将思想政治工作贯穿于教育、教学全过程,形成以“完善制度体系为牵引、理想信念教育为核心、学风建设为重点、创新工作载体为抓手、队伍建设为保障”的思想政治工作格局,探索人才培育的新思路、新方法,筑牢学生爱国报国的信念和决心,增强学生的使命感、责任感和担当意识,培养具有家国情怀的工程科技人才。

2.凝练学科方向,促进内涵发展。以先进钢铁、新能源和高端装备等国家和地方重大战略需求为引领,凝炼学科方向,突出在金属结构材料、表面工程材料、洁净能源材料、环境友好材料等方向的特色和优势(见图1),进一步提升学科的显现度和影响力。

3.实施引培工程,加强师资建设。以学术带头人与团队建设为重点,自主培养国家级高层次人才和引进优秀人才,加强国家及省部级教学和科研团队建设。积极融入长三角一体化发展,加大与上海交通大学、复旦大学和南京大学等“大院大所”和大型企业的合作。在高层次领军人才方面,加强全职或柔性引进力度。

4.交叉凝练,建设特色平台。以申报国家级平台为目标,同“大院大所”、国家特大型企业共建学科方向与平台。通过“培育+升格”促进现有学科创新平台建设,强化特色,建设实体机构,结合办学定位和学科发展特色,培育建设“金属表面涂层”“能源材料及技术”“低碳新材料”等各级实验室和研究中心。

图1 四大学科方向

5.融合创新,提升科研服务水平。以军工项目承担资质为契机,以承担国家重大、重点项目和产出重大标志性创新成果为抓手,提升学科基础研究、原始创新和解决重大关键技术问题的能力。培育产出一批高水平学术成果和科技创新成果,并加快推动材料学科专利成果的转移转化,助力我省全面融入长三角一体化进程和打造“三地一区”建设。

6.创新模式,提高人才培养质量。以国家和省级研究生精品课程、思政课程等质量工程项目建设为抓手,再创国家级学科竞赛奖项,促进高水平人才培养。增加学科研究生招生数,鼓励和支持研究生参加高水平国际学术会议和进行国际交流与合作。引导和资助优秀在校生出国留学,继续加大力度招收学历教育外国留学生。

三、成果主要创新点

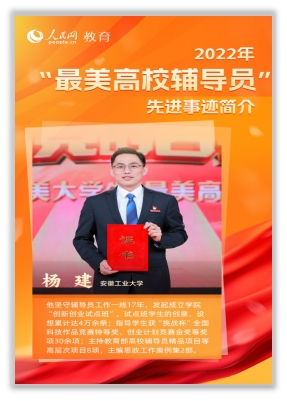

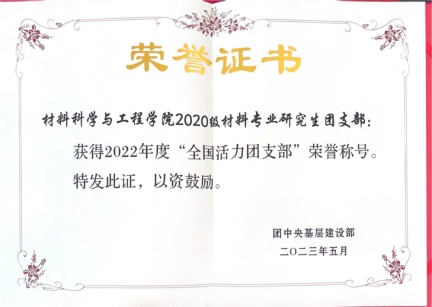

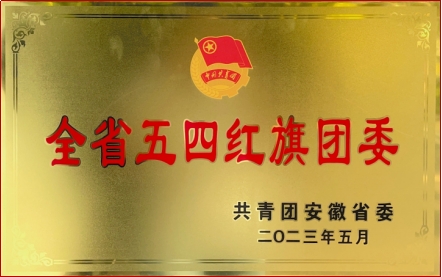

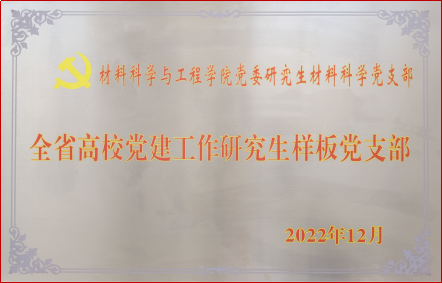

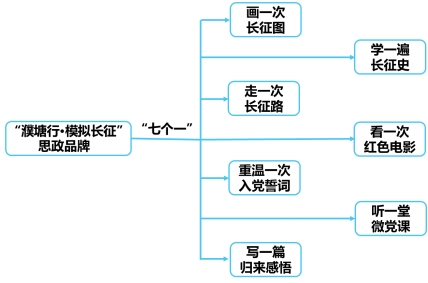

1.思想政治教育特色做法。坚持将立德树人作为中心环节,结合“真材实料”院训,建立具有材料学科特色的“模拟长征路”思政品牌,深挖思政元素,推进课程思政改革;协同课内课外,拓宽实践育人途径;抓牢意识形态,增强阵地管控力度;强化队伍建设,构建思政育人新格局。2020级材料专业研究生团支部获评全国高校“活力团支部”、研究生材料科学党支部入选全省党建工作样板支部、院团委获评省五四红旗团委。思政队伍发展和育人效果明显,辅导员赵颖虹获全国最美高校辅导员、全国高校辅导员年度人物、安徽省青年五四奖章、省优秀共产党员等;杨建获全国最美高校辅导员、安徽省教书育人楷模等。

自2004年建院伊始,学院坚持每年开展“濮塘行·模拟长征”活动,至今已连续二十一载(见图2)。活动形成“七个一”思政全景课堂:画一次长征图、学一遍长征史、走一次长征路、看一次红色电影、重温一次入党誓词、听一堂微党课、写一篇归来感悟,活动路途中更设“长征地标”打卡点,让每一步都有历史回声。活动多次获《光明日报》、《中国青年报》、《中国教育报》等国家级媒体报道。

图2“濮塘行·模拟长征”思政品牌

2.高水平师资引培特色做法。加大人才引进和培养力度,充分利用学校和学科的人才政策,强化人才和团队建设。包括:加强宣传拓宽渠道,突出特色创新机制,外引内培留住人才;柔性引进打造团队,全力服务促进发展,柔性转变刚性引进;军民融合协同创新,探索军口成果转化,高效服务地方经济;国际会议猎头机会,人才申报成为契机,专兼结合合作共赢。

3.研究生培养质量保证特色做法。形成了“1-2-3-4”模式强化质量监控和学位管理体系:“1”是建立一个导师组,在学生培养和论文指导过程中,强化导师第一负责人,其他导师辅助培养模式;“2”是建立校院两级督导组,聘请教学经验丰富的教授组成研究生教学督导组,及时反馈意见和建议,并持续改进;“3”是三种评教评学方式;一是学生评教,二是教师自评,三是同行互评,激发师生主动参与、良性互动意识;“4”是由学院和督导组开展定期检查,包括教师授课及归档资料、教学改革和管理、学位论文、学位授予等四方面情况(见图3)。

图3“1-2-3-4”模式强化质量监控和学位管理体系

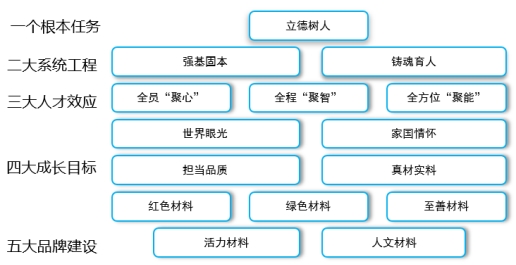

4.形成了“12345+X”研究生创新人才培养方案。为落实立德树人根本任务,结合学院的学科建设、人才培养等特点,一体化构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的高研究生人才培养体系,逐步形成了“12345+X”研究生创新人才培养方案:即围绕一个根本任务、聚焦两大系统工程,强化三大团队效应,明确四大成长目标,推进五个育人品牌建设,助推X个攻坚项目,着力提升研究生创新人才培养质量(见图4)。

图4“12345+X”研究生创新人才培养方案

四、成果的推广应用效果

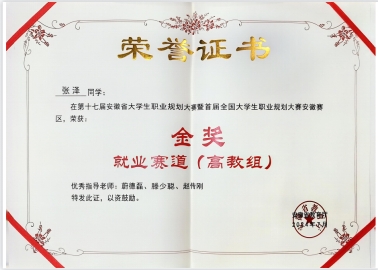

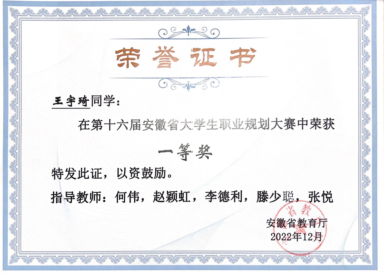

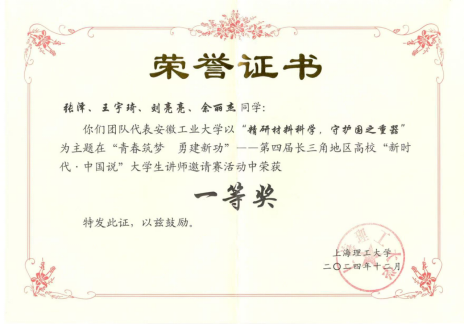

1.党建和思想政治对人才培养的引领作用得以发挥。研究生课程思政建设有所加强,获批省级质量工程项目课程思政示范课程10项和省级研究生教改课题3项。通过打造课程思政示范课,选树一批课程思政优秀教师和团队,实现从“专业成才”到“精神成人”。党员先锋模范作用突出,做到学习标兵有党员、创新创业有党员、关键岗位有党员。2020级材料专业研究生团支部获评全国高校“活力团支部”、研究生材料科学党支部入选全省党建工作样板支部、院团委获评安徽省省五四红旗团委。学院本硕博宣讲团队获长三角“新时代·中国说”大学生讲师赛一等奖,并获最佳人气团队和优秀组织奖;连续两年获安徽省职业规划大赛一等奖。

2.师资队伍及培养人才的水平得以提高。形成了结构合理、水平较高的材料科学与工程研究生培养导师队伍,其中教授33人,博士生导师23人,拥有国家及省级人才30余人次(其中,自主培养国家级人才1人),48%的教师具有海外留学或企业工作经历,建有9个省部级教学和科研团队。聘任中国工程院院士、加拿大工程院院士和宝武集团高管等担任特聘教授,聘任包括马钢、南钢、中钢天源等企业研究生兼职导师63人。

3.科研成果对高层次人才培养的促进作用得以提升。近五年,第一单位获省部级和一级行业协会科学技术一等奖5项;授权国家发明专利126项,其中转让54项,制定国际标准4项。主持国家级科研项目45项,省级和重大产学研项目180余项,尤其是以牵头单位获国家重点研发计划重点专项项目1项。发表SCI论文400余篇,标志性成果入选扩展版ESI高被引论文26篇。特别是“金属材料表面薄膜技术及应用”和“绿色轻质建筑材料”两个方向成果转化直接受益超过2000万元。依托特色研究方向,形成科研反哺和促进教学良好机制,实现产教和科教协同提升学生科研能力和学术素养。

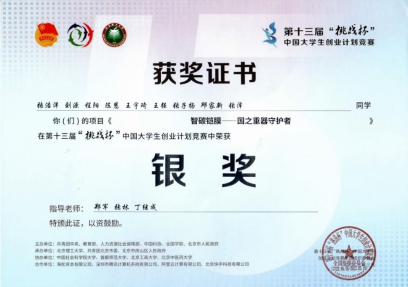

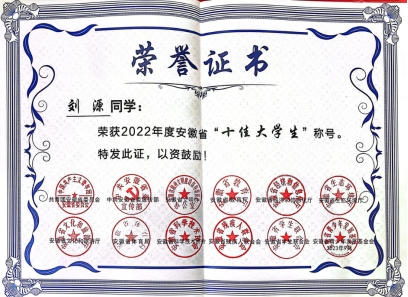

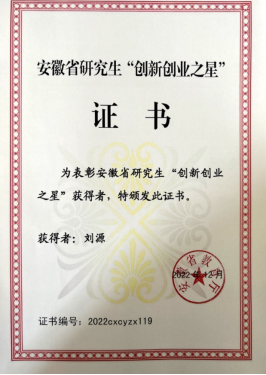

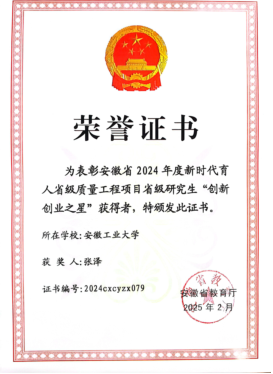

4.人才培养成效得以显现。紧扣人才培养这一核心要素,多措并举,力促学生德智体美劳全面发展,获省级教学成果特等和一等奖5项。党建思政:40余人获国家奖学金,党员占比60%以上;30余名毕业生获安徽省品学兼优研究生;60余人获校三好研究生、三好研究生干部。学术研究:研究生在校期间发表SCI收录论文107篇,其中6篇入选ESI高被引论文,授权发明专利76项;学位论文抽检优良率90%;12人次获安徽省以及中国冶金教育学会优秀研究生论文。科技创新:学生广泛参与国内外学术交流、创新创业和学科竞赛。获“挑战杯”竞赛国赛一二等奖21项,省赛特等奖、一二等奖46项;“三全育人”的成果和经验得到《光明日报》《中国青年报》等央媒的报道。

时间 |

名称 |

级别 |

颁发部门 |

2023 |

2022年度“全国活力团支部”(2020级材料专业研究生团支部) |

国家级 |

团中央 |

2025 |

安徽省研究生“创新创业之星”(张泽) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2023 |

2022年度安徽省十佳大学生(刘源) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2022 |

安徽省研究生“创新创业之星”(刘源) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2023 |

第十七届安徽省大学生职业规划大赛一等奖(张泽) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2022 |

第十六届安徽省大学生职业规划大赛一等奖(王宇琦) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2024 |

长三角“新时代·中国说”大学生讲师赛一等奖、最佳人气团队、优秀组织奖(刘亮亮等) |

省级 |

上海理工大学 |

2024 |

第十四届挑战杯秦创原创业计划竞赛国赛银奖(王宇琦等) |

国家级 |

教育部 |

2024 |

第十四届挑战杯秦创原创业计划竞赛国赛银奖 (任开响等) |

国家级 |

教育部 |

2024 |

安徽省大学生创新大赛金奖 (王宇琦) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2023 |

第十届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 (王雅倩等) |

省级 |

共青团省委 |

2023 |

第十届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 (程阳等) |

省级 |

共青团省委 |

2023 |

第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖(张浩洋等) |

国家级 |

教育部 |

2022 |

第十届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛金奖(张浩洋等) |

省级 |

共青团省委 |

2021 |

“挑战杯”全国大学生竞赛三等奖(刘源等) |

国家级 |

教育部 |

2022 |

安徽省第八届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖(张浩洋等) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2021 |

“青苗杯”安徽省创新创业大赛金奖(刘源等) |

省级 |

共青团省委 |

2020 |

中国冶金教育学会优秀博士学位论文(陈默含) |

国家级 |

中国冶金教育学会 |

2020 |

中国冶金教育学会优秀博士学位论文(毛虎) |

国家级 |

中国冶金教育学会 |

2020 |

中国冶金教育学会优秀博士学位论文(臧佳贺) |

国家级 |

中国冶金教育学会 |

2022 |

The 4th International Conference on Mxenes最佳报告展示奖(丁宽宽) |

国际级 |

东南大学主办 |

2019 |

第12届化学(化工)学术竞赛二等奖(曹虎等) |

省级 |

湖北省化学化工学会 |

2021 |

第12届研究生科技学术报告会一等奖(张坤) |

校级 |

伟德victor1946 |

2021 |

省优秀毕业生(琚文成) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2019 |

省优秀毕业生(方亮) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2018 |

省优秀毕业生(赵美男) |

省级 |

安徽省教育厅 |

2022 |

Phosphorus/Phosphide-Based Materials for Alkali Metal-Ion Batteries |

2022, 9:1-25. |

Advanced Science |

2022 |

Few-layer MXene Ti3C2Tx supported Ni@Cnanoflakes as a catalyst for hydrogen desorption of MgH2 |

2022, 10:12409 |

Journal of Materials Chemistry A |

2022 |

Effect of grain size on the microstructure and mechanical anisotropy of stress-induced martensitic NiTi alloys |

2022,849:143497 |

Materials Science and Engineering: A |

2022 |

Achieving ultra-short discharge time and high energy density in lead-based antiferroelectric ceramics by A-site substitution |

2022,447:137367 |

Chemical Engineering Journal |

2021 |

Low-Temperature Tunneling Electroresistance in Ferromagnetic Metal/Ferroelectric/Semiconductor Tunnel Junctions |

2021, 13:23282-23288 |

ACS Applied Materials & Interfaces |

2021 |

Recent advances in two-dimensional materials for alkali metal anodes |

2021,9(9): 5232-5257 |

Journal of Materials Chemistry A |

2021 |

Recent advances in emerging non-lithium metal–sulfur batteries: A review |

2021,11(24): 2100770 |

Advanced Energy Materials |

2021 |

Recent advances in anode materials for potassium-ion batteries: A review |

2021,14(12):4442-4470 |

Nano Research |

2021 |

Rational design of carbon nanotube architectures for lithium–chalcogen batteries: Advances and perspectives |

2021, 42: 723-752 |

Energy Storage Materials |

2021 |

Recent progress on zeolitic imidazolate frameworks and their derivatives in alkali |

2022, 12(2): 2103152 |

Advanced Energy Materials |

2021 |

Synergistic optimization of electrical-thermal-mechanical properties of the In-filled CoSb3material by introducing Bi0.5Sb1.5Te3 nanoparticles |

2021, 13(20): 23894-23904 |

ACS Applied Materials & Interfaces |

2020 |

Growth kinetics of MgH2nanocrystallites prepared by ball milling |

2020, 50: 178-183 |

Journal of Materials Science & Technology |

2020 |

Phosphorus/Phosphide-Based Materials for Alkali Metal-Ion batteries |

2022, 2200740 |

Advanced Science |

2020 |

Emerging Metal Single Atoms in Electrocatalysts and Batteries |

2020, 30(42):2003870 |

Advanced Functional Materials |

2020 |

A review of CoSb3-based skutterudite thermoelectric materials |

2020, 9(6):647-673 |

Journal of Advanced Ceramics |

2020 |

Structure, morphology, and microwave dielectric properties of SmAlO3 synthesized by stearic acid route |

2020, 9(3): 1-9 |

Journal of Advanced Ceramics |